La versione inglese di questo articolo è pubblicata su Dissent

Nel 1920 la rivista New Republic uscì con in allegato il supplemento speciale “A Test of the News” (che sarebbe stato di lì a poco pubblicato sotto forma di libro con il titolo Liberty and the News, lett. “Libertà e notizie”) a firma di Walter Lippmann e Charles Merz, in cui gli autori dimostravano come a distanza di tre anni e mezzo dallo scoppio della rivoluzione bolscevica il New York Times avesse sempre riportato “non le cose come stavano veramente, bensì solo ciò che i lettori volevano vedere”. In novantuno occasioni, il giornale aveva scritto che il nuovo regime era sull’orlo del collasso, malgrado l’unica vera “fonte di censura e… propaganda fossero le speranze e i timori racchiusi nelle menti della redazione e dei reporter” stessi.

In seguito Lippman avrebbe dichiarato di essere riuscito a individuare un qualcosa di ancora più profondo e problematico della cattiva informazione: vale a dire “l’autentica natura delle modalità con cui il pubblico forma le proprie opinioni”, come riportato dal suo biografo Ronald Steele. Egli non nutriva alcuna speranza che potesse esistere un pubblico di cittadini dotati di abbastanza tempo e sufficiente competenza per valutare i dati concreti e decidere rispetto alle questioni importanti, e a tal proposito nel 1922 pubblicò L’opinione pubblica, saggio nel quale sosteneva che gli esperti sarebbero dovuti rimanere isolati dalle tempeste democratiche per tutta la durata del processo decisionale, e solo una volta presa la decisione avrebbe dovuto poter essere ratificata dagli elettori. John Dewey, contemporaneo di Lippmann, definì tale tesi “l’atto d’accusa forse più efficace nei confronti della democrazia com’è attualmente concepita che sia mai stato scritto”.

L’opinione pubblica non è mai andato fuori stampa, e ancora oggi non è difficile immaginare le élite di Davos che si dicono tra loro come, se è vero che è buona norma che “il popolo” vada consultato, in fin dei conti esso vada anche comandato. Ma come si fa se gli esperti e i cani da guardia mediatici riescono a malapena a comandare se stessi? Come si fa se essi non hanno tenuto fede a un pubblico che reagisce in modo senz’altro più costruttivo all’informazione e all’istruzione, a una situazione migliore di quella incontrata da Lippmann?

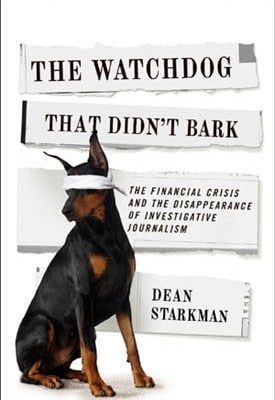

A novantadue anni da allora, la Columbia Journalism Review ha addirittura superato le accuse mosse da Lippmann sia alla stampa che all’opinione pubblica – insieme alla risposta democratica di Dewey – con un estratto del sottile, sconvolgente saggio del giornalista della CJR e veterano del Wall Street Journal Dean Starkman, intitolato The Watchdog That Didn’t Bark: The Financial Crisis and the Disappearance of Investigative Journalism (“Il cane da guardia che non abbaiò: la crisi finanziaria e la fine del giornalismo investigativo”). La CJR aveva inizialmente pubblicato tre anni fa l’approfondita analisi da cui ha origine il libro, “Un problema di potere: la stampa economica ha fatto di tutto tranne che prendersela con le istituzioni che hanno provocato la crisi finanziaria”, ma il saggio uscito ora va ben oltre.

Al contrario de L’opinione pubblica di Lippmann, il libro di Starkman non contiene radicali e magniloquenti atti d’accusa nei confronti dei cittadini “onnicompetenti” e della loro mitica sovranità democratica che Lippmann aveva letteralmente disintegrato. Starkman, più realisticamente, continua a nutrire fiducia sia per la democrazia che per il giornalismo e traccia due fondamentali distinzioni.

Prima di tutto, nell’informazione economica egli distingue tra giornalismo “d’accesso” e giornalismo “di responsabilità”. Il giornalismo d’accesso, spinto pressoché algoritmicamente all’incremento dei profitti (come gran parte del mercato azionario) sospende il proprio giudizio critico rispetto alle premesse e alle pratiche adottate pur di procacciarsi indiscrezioni su fusioni, acquisizioni e stratagemmi finanziari. Il giornalismo di responsabilità è più difficile, più stressante e attira nemici. Questo stesso tipo di informazione investigativa può però portare a quella che Starkman chiama “la Grande Storia”, che mette in luce diritti e storture del sistema, innesca azioni giudiziarie ed espone i promotori finanziari e i loro droni al giudizio dell’opinione pubblica.

In secondo luogo, Starkman dimostra come malgrado “l’informazione di responsabilità tenda a giovare a tutti in generale, e non a qualcuno in particolare”, giornalisti e cittadini possano scegliere – ed effettivamente scelgano – di perseguirla e scovarla al di là di una mentalità pubblica incline a confondere tentazioni apparentemente irresistibili e imperativi del mercato. E malgrado tale giornalismo responsabile sia opera perlopiù di reporter d’inchiesta della carta stampata pagati per prendersi il loro tempo per indagare a fondo, Starkman non sminuisce affatto lo tsunami digitale a cui stiamo oggi assistendo. L’informazione responsabile “non è un mezzo, come la carta stampata o la TV”, spiega. “Non è nemmeno un’istituzione, come il New York Times o l’Huffington Post. Non è alternativa né generalista. E non è intrinsecamente analogica o digitale. È una pratica”. D’altro canto, Starkman precisa anche come questa Internet che si presume “aperta a tutti” sia in effetti colonizzata dagli scopi delle proprietà che ambiscono a domare e indirizzare le nostre energie in modo altrettanto puntuale e sicuro di quello adottato dagli editori di giornali nel XIX secolo.

Anche nelle migliori condizioni, il giornalismo responsabile è una pratica dura, non da ultimo perché accesso e responsabilità sono come lo yin e lo yang: il giornalismo ha bisogno di entrambi. Ma il saggio di Starkman riporta i casi di giornalisti economici come Jim Cramer della CNBC che hanno lasciato la strada più impervia per trasformarsi in “messaggeri” di Wall Street perché l’adrenalina e le ricompense materiali sembravano loro maggiori. Finché non si sono rivelate un disastro. Con toni altrettanto netti di quelli adottati da Lippmann nel puntare il dito contro l’incapacità del Times di riportare gli sviluppi in Russia, Starkman fissa lo sconcertante fiasco dell’informazione economica di “accesso” che non è riuscita a raccontare e valutare l’inarrestabile precipitare di quella catastrofe fatta di prestiti predatori e iperfinanziarizzazione i cui artefici di fatto continuava a glorificare.

Egli lascia liberi di insistere altri rispettabili giornalisti economici come Diana Henriques del Times sul fatto che “sia il governo che il settore finanziario che i consumatori americani – se solo avessero prestato attenzione – avrebbero potuto cogliere da noi diffusi segnali premonitori della crisi, con anni e anni di anticipo, quando si era ancora in tempo…”. Ma per quanto la stampa economica generalista abbia prodotto alcuni precoci resoconti su come la deregolamentazione finanziaria agevolasse i cattivi prestiti, Starkman rileva come già nel 2005 esistesse “proprio una bolla, e anche la stampa economica ci si trovasse dentro”. E dimostra scrupolosamente come “a chiunque avesse “prestato attenzione” alla stampa economica tradizionale si possa assolutamente perdonare l’errore di aver creduto che le cose stessero andando, in fin dei conti, in modo fondamentalmente normale”.

I veri eroi di tutta questa storia sono i tenaci reporter locali come Michael Hudson, quelli che lavoravano in piccoli giornali di cittadine come Roanoke, Virginia e Pittsburgh, che hanno avuto la temerarietà e la libertà da outsider di resistere alle tentazioni dell’accesso riuscendo quindi a scoprire e analizzare quel che stava accadendo fin dal 2004. Leggendone, non ho potuto fare a meno di pensare anche a John Cichowski e Shawn Boburg del Bergen Record del New Jersey e al loro intrepido aver messo all’angolo lo staff del governatore Chris Christie per le partigiane ripicche politiche a colpi di “problemi di traffico” quando la maggior parte dei giornalisti “di grido” facevano a gara per accaparrarsi un posto in prima fila nel teatrino politico di Christie.

Il libro è pieno zeppo di interessanti aneddoti, alcuni tratti dagli anni in cui Starkman stesso ha lavorato al Wall Street Journal, ed è proprio questa sua intima dimestichezza sia con i cattivi che con i buoni a rendere la sua critica stringente. Quel che però rende il saggio un dono veramente più unico che raro, trascendendo anche l’opera di Lippmann, è la fede civica di Starkman, che gli consente di distillare dalla propria esperienza alcuni chiari assiomi sul giornalismo e sulla sua effettiva missione: “Non basta più che giornalisti e direttori lottino contro grandi difficoltà come molti di loro hanno fatto fino a oggi. È ora che accogliamo il pubblico nel nostro cerchio della fiducia. Devono essere raccontate anche le notizie che riguardano le notizie… perché nel periodo in cui andavamo alla deriva verso la crisi finanziaria globale, la stampa professionale ha lasciato il pubblico da parte”. È ancora convinto che la missione dei media non sia tanto quella di accelerare e cavalcare lo sviluppo economico quanto quella di potenziare le virtù pubbliche e le istituzioni che garantiscono all’informazione la propria indipendenza.

Traduzione di Chiara Rizzo